Questo è il terzo di una serie di articoli che segue un unico filo conduttore. Ho aperto la discussione con “Vecchio e nuovo” evidenziando la necessità di distinguere una nuova dinamica dalla nuova forma di una dinamica già esistente che semplicemente si adatta a nuove circostanze. In “Paradigmi” ho proposto una strategia per rispondere alla questione se certe nuove tecnologie abbiano o meno cambiato il nostro modo di pensare. In questo numero cercherò di fare un ulteriore passo avanti ragionando sulle diverse forme di interazione tra noi e alcune di queste tecnologie.

Usciva al cinema nel 1992 il film “Il tagliaerbe” (The Lawnmower Man), storia di uno scienziato imprudente che, attraverso un apparecchio di realtà virtuale e qualche sapiente artificio, rendeva intelligentissimo (e altrettanto pericoloso) un uomo affetto da un visibile deficit mentale. Il film era già allora, diciamolo onestamente, terribile: un minestrone che raffigurava la tecnologia in modo più esoterico che realistico allo scopo di sfruttarne l’hype in un “fanta-horror-thriller” dalla trama esilissima. Eppure ci interessa proprio per questo: per come recepiva – strizzando l’occhio alla cultura popolare di quegli anni – una tecnologia nuova e suggestiva, preconizzandone le aberrazioni.

Il destino della realtà virtuale racconta però una storia molto diversa: il visore, dopo trent’anni, è rimasto sostanzialmente lo stesso; nonostante le decine di milioni di pezzi venduti, un prodotto come Oculus (l’unico ad avere una certa diffusione) difficilmente può essere considerato di massa; le sue applicazioni, salvo poche specifiche eccezioni, sono limitate alla sfera ludica; l’impatto sulla società in termini sia tecnici che culturali è stato irrisorio.

Di recente abbiamo assistito a diversi tentativi di riproporre questo genere di tecnologia. Grazie alla miniaturizzazione dei componenti, l’aumento della capacità di calcolo e la diminuzione dei costi, Google ha potuto lanciare nel 2013 i Google Glass; il successo commerciale del prodotto – ritirato nel 2016 – è ben rappresentato dal soprannome che si è immediatamente guadagnato chi lo indossava (“glasshole”). Apple starebbe lavorando da anni a un dispositivo analogo, con caratteristiche miste AR/VR, la cui data di lancio viene ripetutamente prevista e quindi posposta dagli analisti; il nuovo dispositivo avrebbe un sistema operativo proprio e potrebbe – secondo indiscrezioni1 – un giorno sostituire l’iPhone (ma non si disse lo stesso di Siri?). Chi si sta tuffando a capofitto nel “metaverso” in una ingloriosa e costosissima operazione di marketing cosmetico è Facebook, tanto da aver cambiato il proprio nome ormai inviso a molti in Meta. Nel frattempo abbiamo assistito al lancio in pompa magna dei cinema (e a seguire persino dei televisori) in 3D – e al loro subitaneo, precipitoso declino.

Concettualmente analoga e contraria alla realtà virtuale è la guida autonoma: anziché rendere realistico un ambiente virtuale essa virtualizza un ambiente reale per potervisi orientare e prendere decisioni (qui entra in campo l’intelligenza artificiale, qualunque cosa si intenda con questa locuzione – ma questa è un’altra storia). Anche in questo caso, dopo anni di sanguinosi investimenti, i risultati concreti sembrano rimanere piuttosto deludenti (quando non si tratti di vero e proprio vaporware2).

Due equivoci

Dietro l’insuccesso di questi grandi player ci sono diverse ragioni.

La prima è l’affannosa ricerca di un prodotto totalmente nuovo che possa scombinare gli equilibri e regalare al proprio creatore un vantaggio competitivo col quale vivere di placida rendita per gli anni successivi. Disrupt è stata per anni la parola d’ordine della Silicon Valley, tanto da dare il nome alla tradizionale convention di TechCrunch.

In questa impresa prevale il tentativo di inserire tecnologie esistenti ma sotto- o inutilizzate in un ecosistema che non ne sente la mancanza con una operazione di meditata e ostinata creazione di bisogno. Il prodotto viene promosso più per un’aura di modernità e per le sue aspirazioni verso un mondo futuribile e utopisticamente democratico (in cui una tecnologia “buona” renderà la vita migliore non al consumatore – il vero target di oggi – ma all’intera umanità) che per le proprie intrinseche qualità tecniche o per la loro realistica integrabilità nel mondo contemporaneo.

Un secondo equivoco – per tornare a quanto scritto nel numero precedente – ha a che fare con una visione “quantitativa” dell’elemento tecnologico: più sensori, più capacità di calcolo, più dati, più frame al secondo, più pixel, più velocità operativa dovrebbero far raggiungere e poi superare una soglia oltre la quale l’esperienza d’uso migliora così tanto da diventare altra.

“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”

A. C. Clarke

Non siamo allora poi tanto lontani da Il tagliaerbe a questo punto, se ci troviamo di fronte a una tecnologia sempre “più” potente le cui qualità assumono a un tratto caratteristiche magiche. Veicoli autonomi con heads-up displays da cui osservare un mondo sempre più enhanced e controllato con gesti e voce: l’onnipotenza sperimentata da una poltrona, poco importa se dell’auto o di casa, dalla quale nessuno sembra pensare che ci si possa mai voler alzare. Scriveva del resto A. C. Clarke che “any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”: non è forse intorno a questa ambiguità che fioriscono molti dei prodotti che ci vengono proposti e – altra faccia della medaglia – le paure luddiste che sembrano spesso accompagnarli?

Interfacce e videogiochi

L’esperienza della realtà virtuale è indubbiamente “immersiva”: aumentando la qualità tecnica dello strumento, aumenta anche il realismo del mondo virtuale sottoposto ai nostri sensi e, di riflesso, l’immersività dell’esperienza. L’utente “connesso” che si rifugia nella realtà virtuale fuggendo da quella reale – una sorta di moderno consumatore d’oppio – è un topos della fantascienza così trito da essere diventato ormai nauseante. Come mai, avendo a disposizione tutto questo realismo e tutta questa immersività, non siamo tutti attaccati a una periferica VR? Qual è la maglia del ragionamento che non tiene?

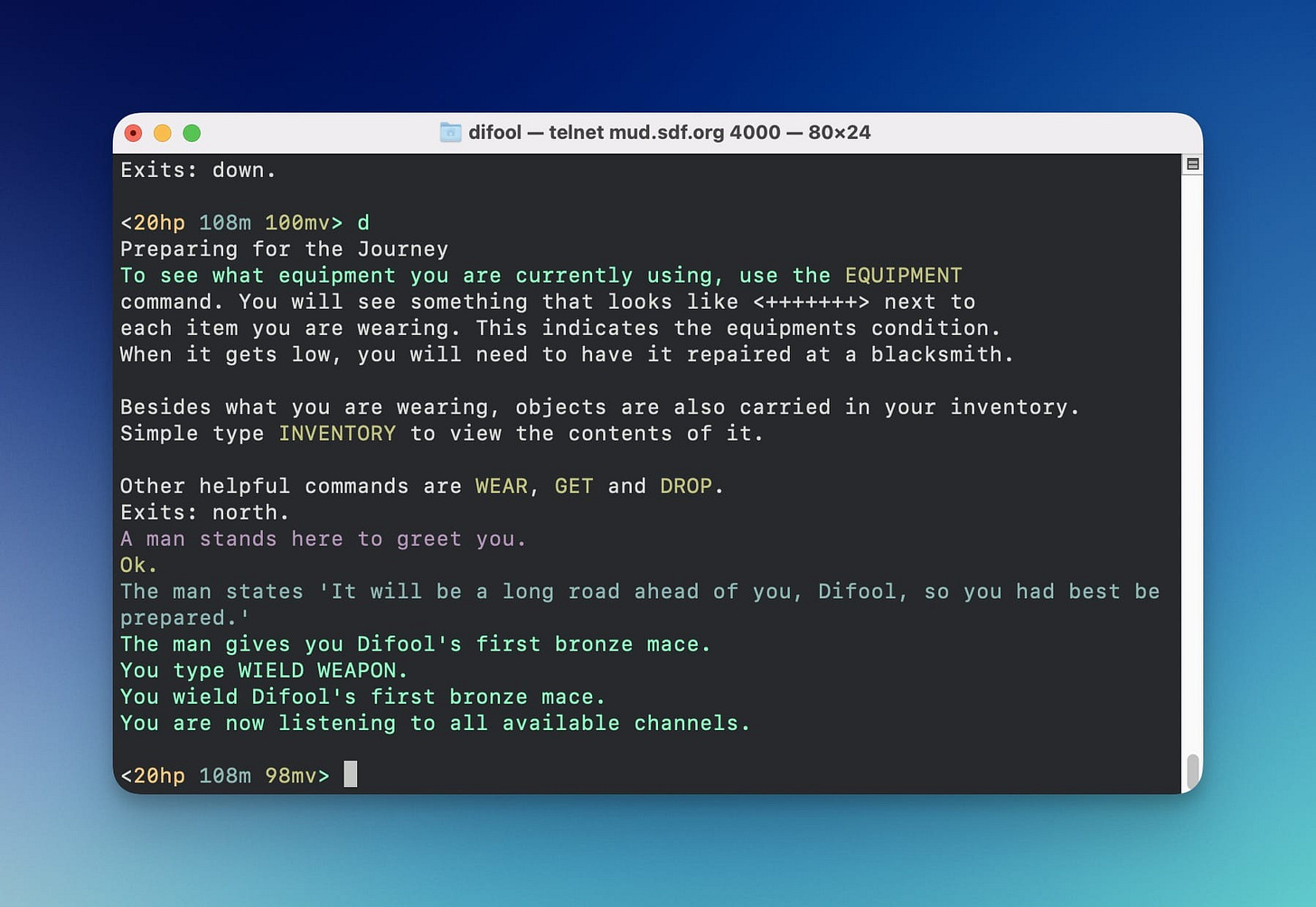

La risposta ci viene da un passato ancora più remoto: il mondo dei MUD. I MUD erano3 i Multi-User Dungeons, giochi di ruolo online esperiti in modalità esclusivamente testuale attraverso un collegamento a linea di comando (insomma, una semplice finestra di terminale).

Scrive Sherry Turkle:

In fact, addiction is a frequently discussed subject among MUD players. A Newsweek article described how “some players attempt to go cold turkey. One method is to randomly change your password by banging your head against the keyboard, making it impossible to log back on.” It is not unusual for players to be logged on to a MUD for six hours a day. Twelve hours a day is common if players work with computers at school or at a job and use systems with multiple windows. Then they can jump among windows in order to intersperse real-world activities on their computers with their games. They jump from Lotus 1-2-3 to LambdaMOO, from Wordperfect to DragonMUD.

“Cold turkey” è l’espressione gergale usata per i tossicodipendenti che provano a interrompere di colpo l’assunzione della sostanza. Un gioco testuale – senza immagini iperrealistiche, senza audio stereo e surround, senza ritmi incalzanti – viene comparato qui all’eroina (esiste ampia letteratura sulla cosiddetta “sindrome da dipendenza da internet”, sulla ludopatia etc., ma non ne parleremo oggi).

Oltre l’immersività sensoriale

Per quanto appaia controintuitivo, la sensorialità dell’esperienza non è affatto collegata alla sua “immersività”. In altre parole, per vivere come propria e immediata un’esperienza virtuale quasi non occorre percepirla. Trascurare questo fatto vuol dire trascurare la capacità (ma soprattutto la necessità) che il nostro cervello ha di astrarre e simbolizzare.

Sarà dunque vissuta più profondamente una realtà virtuale che attivi questi processi, a prescindere dalla sensorialità che propone. Il nostro cervello è infatti ben consapevole che gli viene offerta una simulazione e si sposta automaticamente verso una modalità di funzionamento astratta completando tutte le lacune informative (incluse quelle sensoriali) con la fantasia, l’immaginazione, l’intuizione, l’attivazione di archetipi e modelli noti e, ove necessario, con la creazione ex-novo di personalissime metafore e rappresentazioni.

Per fare un esempio di altro genere, una escape room può essere divertente, ma non ci farà mai provare la tensione che ci infligge Grace Kelly quando fruga nell’appartamento di fronte ne “La finestra sul cortile” mentre Raymond Burr apre la porta di casa. L’abbandono all’esperienza cinematografica è più coinvolgente della fedele ricostruzione fisica di un ambiente.

Allo stesso modo, da ben prima di Skyrim e dei MUD, regalano esperienze totalmente immersive oggetti tecnologici ben noti: i libri.

Abitudini, mentalità, individuale e collettivo

Una tecnologia come quella dei videogiochi può indurre comportamenti estremi in specifici individui (pensiamo ad esempio al fenomeno degli hikikomori), ma non cambia le abitudini o la mentalità di una intera popolazione. Per cambiare le prime (le abitudini di una intera popolazione), essa deve raggiungere una massa critica di persone tale da generare effetti che da individuali diventino collettivi. Lo hanno fatto il frigorifero, l’automobile, la radio, l’aeroplano… Anche chi non possegga un cellulare oggi non può esimersi dal vivere in una società caratterizzata da una diversa forma di reperibilità rispetto a sessant’anni fa.

Ma per tornare alla domanda posta nel numero precedente: le nuove tecnologie sono in grado di cambiare non solo le nostre abitudini ma anche la nostra mentalità? Non parliamo quindi di “fare” cose “meglio” o “diversamente”: parliamo di vedere e interpretare il mondo stesso e la realtà in altro modo.

Mentre un cambiamento di abitudini può essere visibile e macroscopico, il cambiamento di una mentalità può essere sottile, poco visibile e, soprattutto, non privo di bias: in fondo si chiede a una mentalità, per quanto candidamente inquisitiva, di riflettere innanzitutto su se stessa.

Per cambiare la mentalità collettiva, una tecnologia non deve essere “verosimile” ma pervasiva e trasparente

Se ciò è possibile, comunque, a tale ipotetica tecnologia sono richieste due caratteristiche – e nessuna di queste è l’immersività sensoriale. Essa deve essere:

Pervasiva: avere una diffusione di massa tale da avere un effetto sul collettivo oltre che sull’individuo.

Trasparente: rendere l’interazione tra utente e macchina im-mediata, frictionless, tanto da essere percepita dall’utente il più possibile in continuità con l’esperienza che ha del proprio corpo.

Su questo secondo punto, anzi, ogni elemento sensoriale superfluo è di ostacolo: la sensorialità deve, piuttosto, ridursi a quanto di più essenziale e strettamente necessario all’interazione, farsi da parte fino quasi a sparire.

Passato e futuro

Per aggredire il problema ci è stato utile rivisitare il recente passato. Per proseguire e capire cosa abbiamo davanti, però, sarà necessario andare ancora più indietro.

Lo faremo nei prossimi numeri. Grazie per l’attenzione.

Cristiano M. Gaston

Bibliografia essenziale

Alcuni testi citati, cui ho fatto riferimento in modo indiretto o che semplicemente consiglio per l’argomento di questo numero:

Hafner K., “Get in the MOOd”, Newsweek, 7 novembre 1994

Marcus G., Davis E., Reeboting AI: building artificial intelligence we can trust, Pantheon Books, New York, 2019

Turkle S., Life on the screen, New York, 1995

Suggestioni

Il casco da $400.000 dell’F35

“Il tagliaerbe”, trailer

In qualche misura sono ancora.