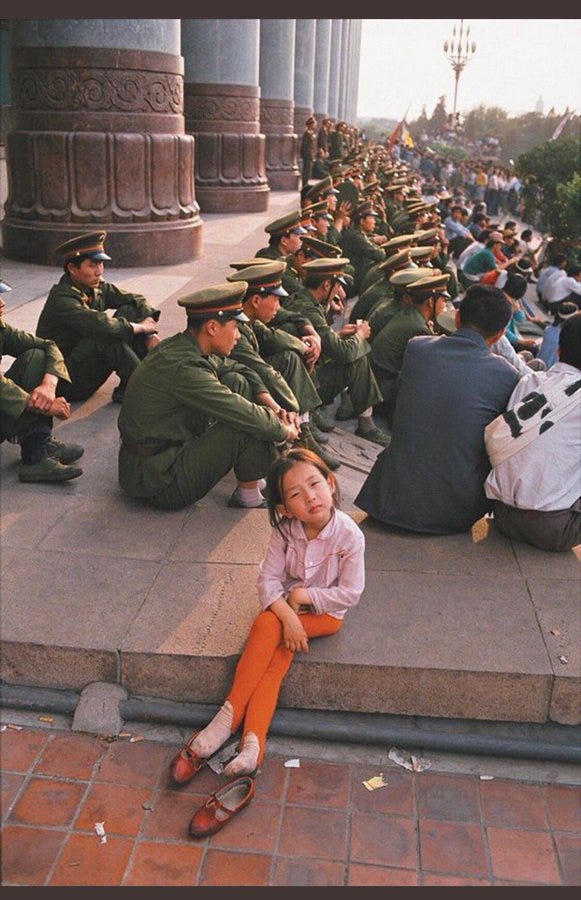

Un paio di settimane fa sono diventati virali i video di una ragazza iraniana in biancheria intima e a capo scoperto di fronte a un’università di Teheran (il suo nome, si è poi saputo, è Ahou Daryaei). Il fermo immagine di questa giovane donna apparentemente calma in un contesto in cui basta una ciocca di capelli fuori posto per perdere la vita è diventato immediatamente “iconico” ed è stato presto associato a foto di simile significato come quella, celebre, di piazza Tienanmen.

Per la prima parte della giornata, mentre scorrevo il mio feed (mi riferirò qui a Twitter, che è l’unico social che ancora frequento con una certa regolarità), pensavo a quanto possano essere potenti le immagini e a quanto abbiamo ancora bisogno di “fotografia” per raccontare il mondo.

A una certa ora il dibattito ha però preso una piega inaspettata. Tutto nasce da un tweet particolarmente infelice di Cecilia Sala che recita:

La storia della ragazza iraniana in biancheria intima nel cortile dell’università non sembra essere una storia di protesta e non sembra c’entri il velo. Qui ci sono le testimonianze degli studenti alla Bbc in persiano (che non è affatto un media di regime)

Il tweet punta a una pagina di BBC News Persian la cui attendibilità verrà poi meglio precisata fra gli altri anche dalla stessa Sala e di cui non vengono presentate traduzioni.

Si sono dispiegate subito due fazioni:

la prima ha accusato Sala di ledere l’immagine di una manifestante coraggiosa e – nel suo emergere come simbolo della protesta di un intero paese – quella del movimento iraniano di emancipazione tutto;

la seconda ne ha invece lodato il rigore sulla verifica delle fonti anche quando la notizia, per come appare sulle prime, offrirebbe un elemento a sostegno dei propri imperativi etici.

Di fronte a un batti e ribatti sempre più serrato, ho avvertito un disagio crescente e la sensazione che troppe questioni di fondo fossero messe da parte. Cercherò di riassumerne tre.

Contesti e sottotesti

Il tweet, dicevo, è infelice: “sembra”, pronunciato da una fonte autorevole (come una giornalista esperta e ottima conoscitrice dell’Iran), indica che emergono riscontri non del tutto verificati ma abbastanza solidi da avere una dignità pari o superiore a quelli che si stanno diffondendo. In caso contrario, correttezza vuole che restino sospesi fino a ulteriore e sufficiente conferma.

Nell’attesa di una chiara ricostruzione di fatti e testimonianze, il rigore giornalistico non prevede infatti il rilancio di tutte le ipotesi possibili ma l’elicitazione dei propri limiti:

CNN hasn’t been able to independently establish the circumstances behind the incident.

Sorprende poi il sostegno non connotato all’ipotesi “problema di salute mentale”, una locuzione dal significato molto particolare in un regime, quello iraniano, che (come del resto molti altri nella storia) la utilizza abitualmente come strumento di soppressione del dissenso; è proprio questa, del resto, la versione che le autorità iniziano a diffondere nelle medesime ore sugli stessi canali social.

Espunto dal contesto, il tweet incriminato in realtà non dice nulla di scandaloso. Sala stessa illustra più avanti i possibili danni di una informazione errata e da più parti si levano gli scudi a difesa della ricerca della verità in quanto tale a dispetto delle preferenze personali: un principio che – quando non applicato a corrente alternata – condivido senza incertezze.

Il problema è che oggi, in una Rete che ha la decontestualizzazione come caratteristica intrinseca, il contesto è sempre più rilevante: chi, come, dove, con quali parole, tutto ciò consegna al ricevente strati e strati di sottotesti che diventano tanto più ingombranti quanto più si riduce lo spazio destinato al testo. In un ambiente in cui l’informazione giunge frammentata (pubblicazioni social, titoli, meme, infografiche…) spetta all’utente rintracciare una coerenza in ciò che riceve, capire cosa e come filtrare, decidere a chi consegnare la propria fiducia – e il destinatario di questa fiducia è sempre meno un’istituzione e sempre più una persona.

Il giornalista che “dà notizie” al di fuori dell’ombrello (vincolo a volte, ma anche garante) della testata costruisce nel tempo un rapporto im-mediato col proprio singolo lettore. Sui social, il suo onere deontologico non è quindi ridotto ma addirittura amplificato.

Il rapporto così personalizzato lascia meno spazio a una valutazione critica dei singoli atti nei termini “corretto/scorretto” (professionalmente, deontologicamente etc.) mentre prevale piuttosto una dialettica “buono/cattivo” sulla persona nella sua totalità; ed è alla luce di questa polarizzazione estrema che l’errore viene negato (o comunque giustificato) oltre l’evidenza da un lato o ritenuto scandaloso dall’altro (dando luogo ad aggressioni personali, dissing etc.) .

Sono forse questi i motivi per cui quel bit di informazione ha un peso specifico che probabilmente la stessa Sala non si aspettava.

Horror vacui

Fra i detrattori di quel tweet sono emerse, fra le altre altre, due correnti.

La prima, come dicevo, si è indignata per le implicazioni di questa notizia sugli aneliti di libertà del popolo iraniano, sul suo movimento di emancipazione femminile e sul destino della stessa Ahou Daryaei. L’informazione è stata criticata per l’indifferenza agli effetti che avrebbe potuto scatenare. Questo è un piano deontologico complesso e delicato sul quale non intendo soffermarmi in questa sede.

La seconda, che qui ci interessa e che è quella che più mi ha sorpreso, ha rifiutato aprioristicamente ipotesi alternative assumendo per certa l’interpretazione che, per quanto probabile, non era effettivamente ancora verificata.

A sostegno di questa posizione si facevano strada equazioni improprie (“questo è già successo quindi questo è successo anche stavolta” o “la fonte è inattendibile quindi l’informazione è sbagliata”) con un frequente scivolamento dal campo delle deduzioni e delle opinioni (per quanto ragionevoli) a quello dei fatti e delle certezze. Chi, nel crescere della controversia, invitava ad attendere più solidi riscontri veniva sbrigativamente accusato di fiancheggiamento.

Nell’urgenza di definire un episodio grave appena verificatosi, quanto più aumenta la distanza geografica e culturale dai fatti tanto più si complica la catena di testimonianze, interpretazioni, frammenti da ricomporre e ricostruire. Eventi dal grande potere simbolico sono poi spesso effetto di azioni piccole, avvenute nella penombra della quotidianità, scatenate da scintille che fanno avvampare un terreno percepito fino a quel momento come inerte e quindi largamente inosservato, non documentato.

La ricostruzione dei minuti, delle ore, forse persino dei giorni precedenti all’accensione inaspettata di una di queste micce richiede un esame delle fonti minuzioso e spesso anche un tempo che le logiche dell’era elettrica non sembrano volerci consentire.

L’ammissione di una incompletezza non appaga purtroppo gli appetiti del lettore, ma ci ricorda che nell’epoca del tutto-e-subito non possiamo mai veramente sapere tutto e subito.

Questo stato di sospensione sembra però intollerabile, come se togliesse il terreno sotto i piedi dei nostri successivi ragionamenti, ne compromettesse la validità, ne proibisse lo sviluppo. Come se, non avendo totale nozione degli eventi, non potessimo dire nulla.

Sacro, santo, simbolo

Col passare dei giorni la versione iniziale trovava sempre più riscontri mentre il destino personale di Ahou Daryaei, prelevata e occultata dal regime, scivolava nell’oblio. La cronaca confermava le prime impressioni facendo emergere una storia che non è essenzialmente diversa da tante, troppe, altre (come quelle, più o meno note, raccolte da Mariano Giustino in Iran a mani nude. Storie di donne coraggiose contro ayatollah e pasdaran.).

Perché allora tanto rumore su quel tweet e su questa persona? Perché non è stata la storia di Ahou Daryaei a diventare virale ma la sua immagine. L’invito a non farne subito un simbolo, per quanto animato da legittima prudenza, è infatti inapplicabile: se la cronaca spiega i fatti, il simbolo emerge quando intercetta e rappresenta un sentire collettivo che non ha voce altrimenti. E rinvia ad altro, trascende le mere circostanze in cui è nato diventando però, in questo modo, materia pericolosa.

Quando nel 2020 a Minneapolis George Floyd fu ucciso da un agente, la sua immagine diventò “simbolo” della violenza della polizia sulla popolazione afroamericana. Iniziarono ad apparire murales, furono erette statue; altri, contemporaneamente, ricordavano che Floyd era un pregiudicato e che aveva appena spacciato denaro falso. Per essere un simbolo utilizzabile, la vittima deve essere anche santa: buona, giusta, innocente. Il capovolgimento è del resto manovra frequente nei processi vittimari: si è commesso un abuso, sì, ma la vittima ha in qualche modo giustificato (con il proprio agire su un altro piano) l’abuso.

È per questo che i regimi, pur nel loro potere assoluto sui corpi, devono inquinare l’immagine delle vittime con crimini, vizi o difetti ed è per questo che noi, al contrario, non riusciamo a tollerarne neanche la possibilità.

Scrive Stefano Levi Della Torre in Zone di turbolenza:

È il sacro stesso a manifestarsi come turbolenza in zone critiche di contatto tra dimensioni diverse: tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra il transitorio e l’eterno, tra finito e infinito, tra forma e caos, tra l’essere e il nulla ecc. Il sacro è un evento liminale, di confine, momento di separazione e commistione, in cui ogni legge o definizione o identità divengono fluide, ibride, si torcono in vortice. (…) Il sacro è ambiguo, insieme abietto e sublime. (…) Il santo è al contrario univocamente orientato verso il bene, ha il carattere eroico di chi attraversa i territori del sacro senza subirne la contaminazione e l’ambivalenza.

Il simbolo non si fa usare: ci possiede e ci attraversa e non ha a che fare col santo ma col sacro, cioè col sacer, ovvero col sacrificabile. Non siamo noi a determinare cosa dica l’immagine di Ahou (non siamo noi a “farne” un simbolo): è l’immagine invece che ci parla (e parla col linguaggio delle immagini, un linguaggio senza parole e quindi insieme di tutti e diverso per ciascuno).

Scrive più avanti Levi Della Torre:

Qui vediamo anche la funzione simbolica della vittima sacrificale: non appena è consacrata, essa non è più né dentro né fuori, è già sul limitare tra vita e morte, è interfaccia tra i regni divini e umani. Il fumo della pira o del sacrificio sale in cielo, il sangue scende alla terra, a collegare l’alto col basso. La vittima è intermediaria tra i mondi, è offerta all’“altro lato”, divino, per compensare e giustificare la costituzione di questo lato, quello umano.

Costretti nel nostro al-di-qua, non possiamo pretendere di accogliere interamente questa dimensione nella nostra esperienza: ciò è semplicemente impossibile. Ma l’urgenza di chiudere il cerchio, di completare la frase, di esaurire la storia risponde al terrore che proviamo di fronte a ciò che è ambiguo, incerto, numinoso. Afferra lo sgomento di fronte alle immagini di una ragazza che – per quanto progressivamente decodificate – ci lasceranno sempre a un certo punto sulla soglia di qualcosa di incomprensibile e lo trasforma in uno slogan più rassicurante e – di nuovo uso questo termine non a caso – utilizzabile.

Grazie per l’attenzione,

Cristiano M. Gaston

davvero bello. Grazie